症状

腕を上げ下ろしするときや、後ろに回すときの痛み、引っ掛かりが典型的な症状です。また、肘を脇から離しての動作がつらく力が入りにくくなることもあります。その一方、関節が硬くなってしまうようなことは、比較的少ないです。状況によっては、痛みにより夜中に目が覚めてしまったり、日中安静にしていてもズキズキとした痛みに悩まされることもあります。

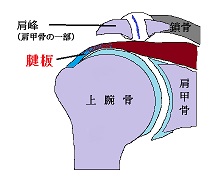

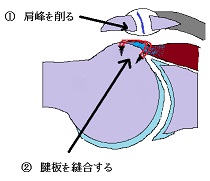

図1 肩関節の構造。上腕骨と、肩峰という肩甲骨の一部の間に、「腱板」という組織があります。通常は上腕骨を動かすときに、腱板は肩峰の下をスムーズに動きます。

診断

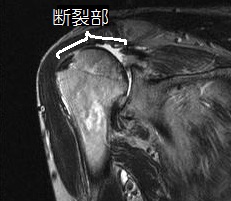

確定診断はMRIで行うことが多いですが(図4)、事情によりMRIが取れない方はエコーや、関節造影検査を行うこともあります。

図4 肩の動きを見ておおよその把握をしますが、確定診断はMRIで行います。

図5 なかには、このように大きく断裂していることもあります

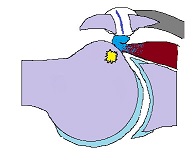

図6 手術が必要な場合、①肩峰の下面を削って平らにし、②上腕骨にアンカーと呼ばれる、糸がついた小さなネジを骨に刺入して断裂した腱板を結びます。これらの手術は基本的に関節鏡(内視鏡)を使って行います。

治療

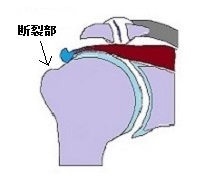

腱板が切れていれば必ずしも即手術が必要、というわけではありません。腱板断裂の痛みの原因は、肩を動かすときに断裂部の断端が、骨と骨との間に挟まって痛みを生じることが大部分です(図3)。肩の動き自体がスムーズでなければ、断端がさらに挟まりやすい状況となってしまいます。したがって、軽度の症状であれば、理学療法により型の動きをスムーズにして症状を抑えられることもあります。また、腱板が切れた状態にもかかわらず肩を使い続けていると、断裂部付近が炎症を持ってしまいます。こうなると夜間の痛みや、日中の安静時の痛みに悩まされるようになり、炎症を抑えるためにステロイド剤の断裂部付近への注射が有効になることもあります。つまり、腱板断裂であっても注射や理学療法などの、保存療法の効果が期待できることも少なくありません。

ただし、これらの治療を行っても症状が改善しない方や、すでに肩の動きがスムーズであるにもかかわらず引っ掛かりの症状がある方、MRI等でめくれ上がりが激しい腱板断裂の形がみられる方、活動性の高い方、はっきりとした受傷機転がある場合に関しては受傷後3か月以上症状が続いている方は、手術を必要とする可能性が高いと思われます。

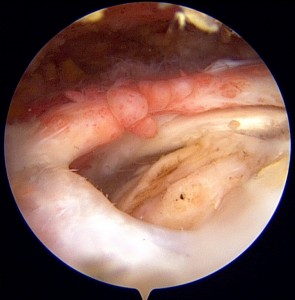

図7 処置前の腱板です。正常の腱板は白いのですが、「穴」の奥に見える部分が赤く、骨との衝突が繰り返されてために炎症を持っているのがわかります。

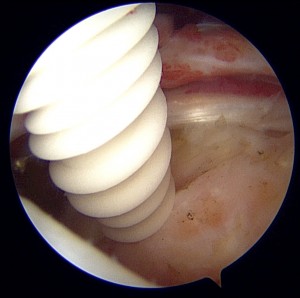

図8 「アンカー(吸収性のネジ)」を上腕骨に挿入します。

図9 アンカーには糸がついているので、上腕骨に埋め込むと骨から糸が出ているようになります。

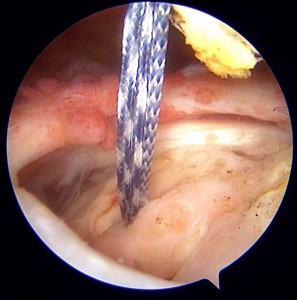

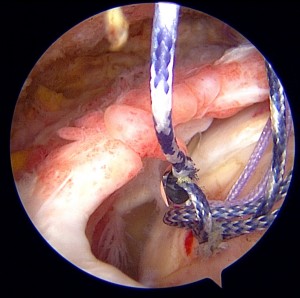

図10 特殊な針を使って、糸を腱板に通しているところです。

図11 通した糸を更に骨に埋め込んだり、直接結んだりして完成です!処置前に見られた腱板のめくれ上がりが、平らにならされているのがわかります。

術後は、2~3週間程度、着脱可能な装具をつけます。ここから先は断裂サイズにより異なりますし、また個人差も大きいですが、日常生活復帰は(軽作業含めて)、大体1か月、多少の重量物は3か月で持つことが出来るようになり、6か月で重労働が可能になることが多いようです。 入院期間ですが、他院で手術を行い術後1~2週間で退院した人からは、その後の生活がかなり大変だったという感想をよく聞きます。また、手術自体も重要ですが、同様に術後のリハビリテーションも重要と考えております。これらを十分に行うことを考え、約1か月を目安に入院をお受けしております。